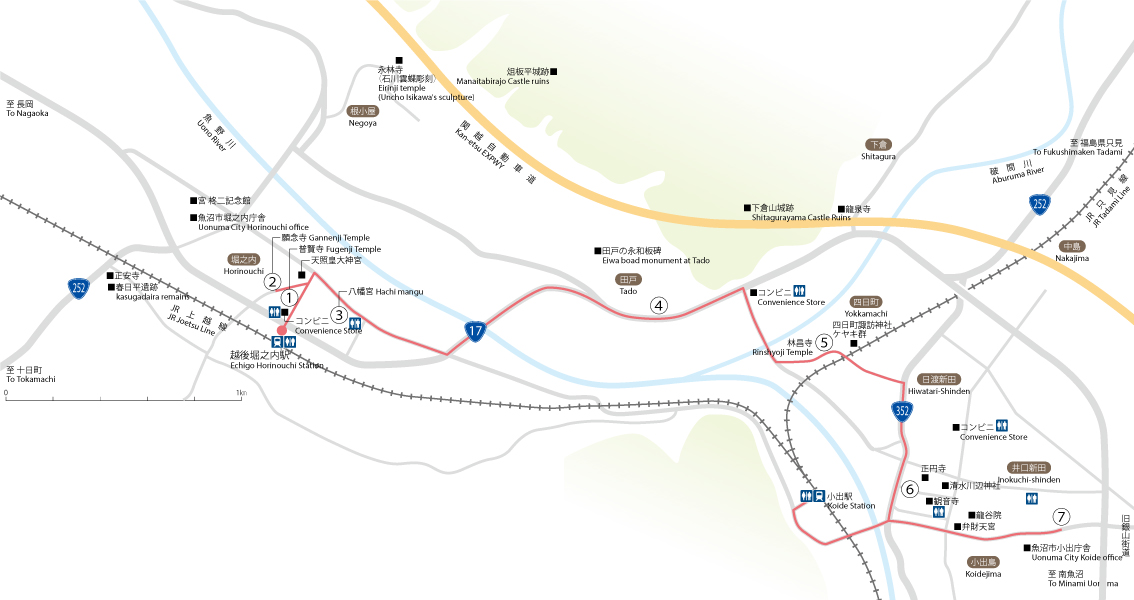

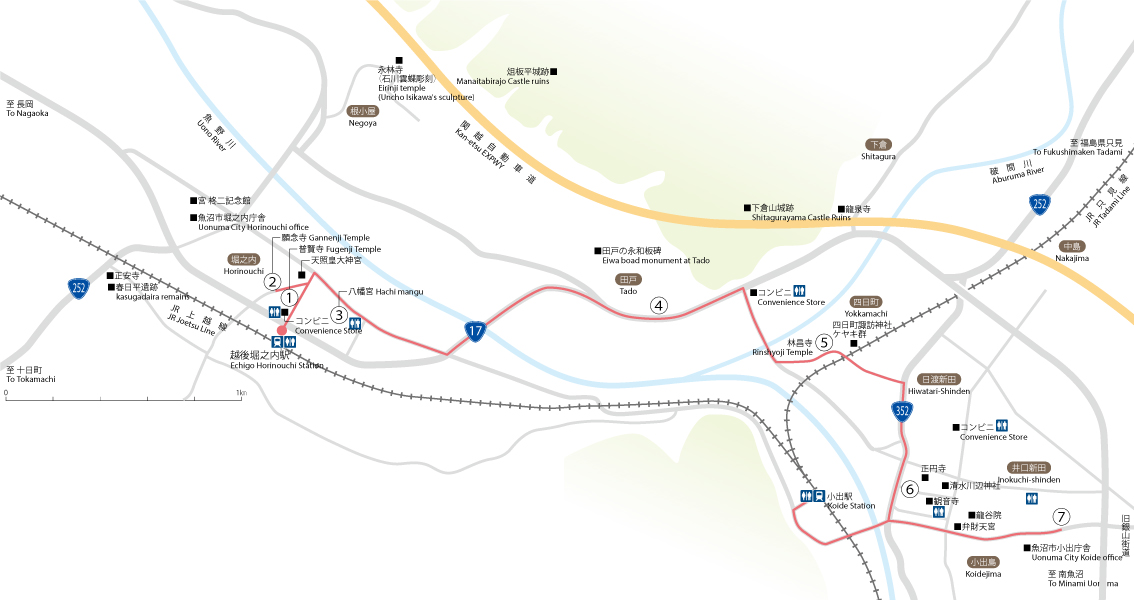

【魚沼市】 魚野川流域の石仏めぐり

福島県南会津と越後国境に位置する新潟県魚沼市(北魚沼)には、魚野川と破間川が流れ、下倉(旧堀之内町)・四日町(旧小出町)で両河川が合流し、長岡市川口地区で、信濃川に繋がります。この地域には古林古墳群や下倉山城跡などが築かれ、三国街道(栃原峠ルート)や六十里越や銀山街道などが通り、交通の要所でありました。東北や関東、信州との人と文化の交流、交易がさかんに行われました。春と秋の晴れた日に、山城やお寺などと一緒に石仏散策し、魚野川沿いから越後三山を望むのがおすすめです。

JR上越線 越後堀之内駅

住所 新潟県魚沼市堀之内3860

①普賢寺の宝筺印塔

塔身に立派な梵字(キリーク)が施されています。

②願念寺の翁塚

芭蕉句碑。蕉風一門である美濃派の流れをくむ巨鳰坊が畏敬してやまなかった芭蕉没後百年祥月祭に合わせて建立されました。

③-1八幡宮

国無形民俗文化財 盆踊り「大の阪」・雪中花水祝などが行われます。境内には、二十三夜塔・猿田彦大神のほか秋葉山などの山岳神もあります。堀之内地区は、御岳山・八海山・湯殿山・富士権現など山岳神が大変多く残っています。

③-2八幡宮の二十三夜塔 猿田彦大神

③-3雪中花水祝

江戸時代、鈴木牧之によって書かれた「北越雪譜」にも紹介されているこの冬の奇祭は、八幡宮にて毎年2月11日に、前年に結婚した新婿に頭から神水(冷水)をあびせ、子宝・子どもの成長・夫婦和合を願います。当日は、うまいもの市、はと市、百八灯なども行われます。

④-1田戸墓地の青面金剛

④-2田戸墓地の如意輪観音

墓地内には青面金剛や如意輪観音が多く残っています。

⑤-1四日町林昌寺の石仏群

道路沿いには六地蔵をはじめ、地蔵菩薩・如意輪観音、青面金剛、二十三夜塔などがあります。

⑤-2四日町林昌寺の馬頭観音・聖観音・地蔵尊

また、林昌寺境内には、馬頭観音・聖観音・地蔵尊・薬師如来などが建立されています。

⑥蚕の神

「しろう神」で、「白神・四郎神」などとも書かれ、東北では「おしら様」とも言います。馬に乗った娘が桑の枝を持っている御神体が祀られています。蚕の出来・不出来は稲作同様生活を左右したので、蚕の神への信仰は非常に厚いです。

⑦地蔵尊(火防地蔵)

.jpg)

2体の地蔵尊像が祀られています。明暦年間(1655-57)、上ノ原に大火があった際に、見慣れぬ若者2人の活躍で、火を食い止めることができたといわれ、後にその2人はこの2体の地蔵の化身ではないかという言い伝えが残っていますが、この地蔵は安政2年建立のものです。