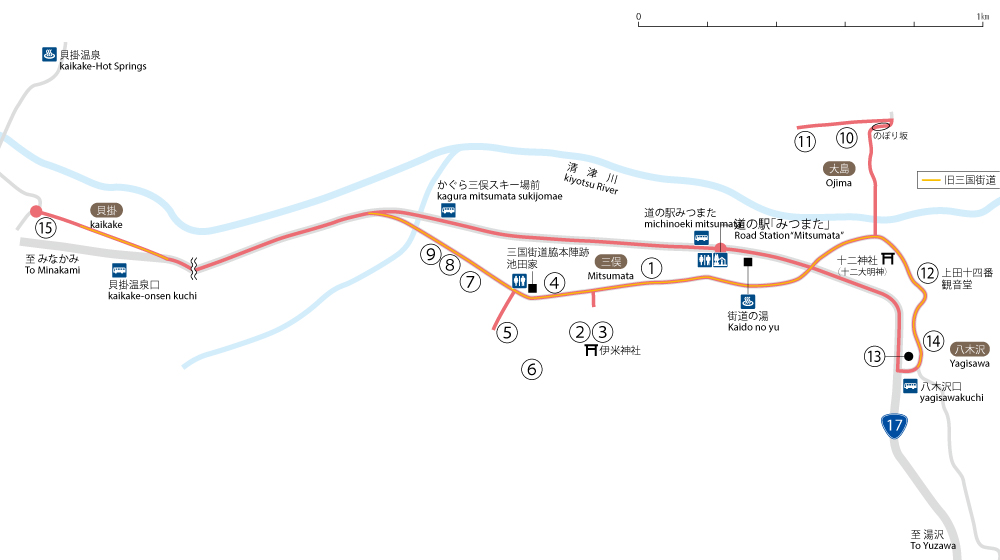

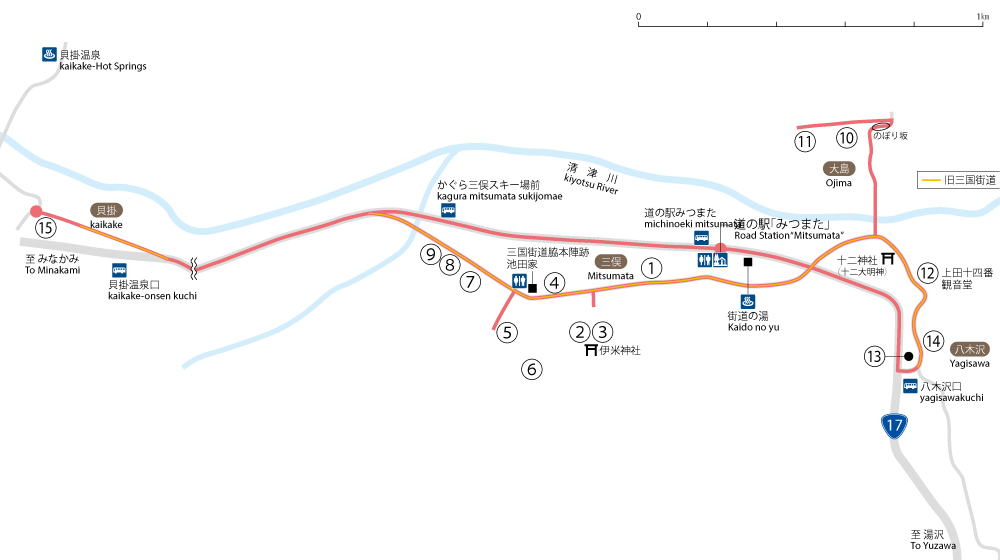

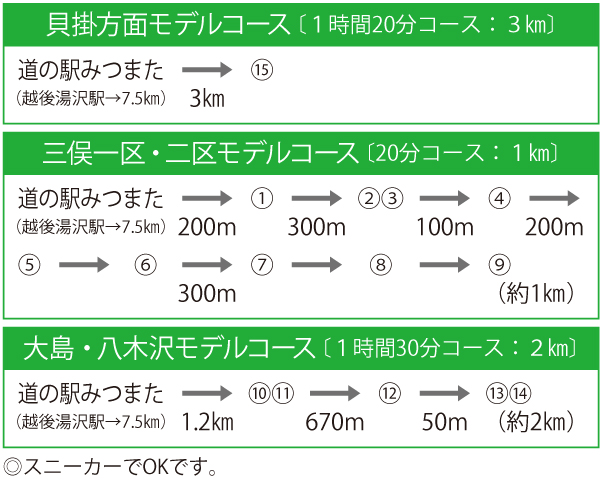

【湯沢町】 江戸時代の宿場・三俣宿の石仏めぐり

苗場山の里宮・伊米神社と江戸時代の宿場・三俣宿の面影を今に伝える三国街道脇本陣跡池田家を中心に、歴史ある地域「三俣」をめぐります。石仏・石造物をキーワードにして歴史の一端を感じてみてはいかがでしょう。

道の駅「みつまた」

住所 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣1000

①雪災記念碑(三俣大雪崩の碑)

三俣地区では1918(大正7)年に、文献で記録が残る雪崩災害としては日本で最も多くの死者を出しました。その記録として犠牲者の名を記した雪災記念碑が建てられています。

②天下之霊観・「苗場山紀行」碑文

「天下之霊観」は『北越雪譜』を著した塩沢出身の鈴木牧之が苗場山の頂上からの眺めに感動して絶賛した表現といわれています。元は苗場山の神楽ヶ峰頂上付近に建てられていましたが現在は苗場山の里宮である三俣の伊米神社境内に設置されています。

伊米神社

湯沢町.jpg)

毎年7月12日に、三俣地区の方々によって祭礼がおこなわれています。

③-1和霊神・摩利支天・天満宮・宗吾神社

③-2和霊神

③-3摩利支天

③-4天満宮

③-5宗吾神社

④三俣村の道路元標

⑤関鶴女の碑

三俣村を訪れた旅人が流行病にかかった際、鶴女は献身的に看護し旅人の命を救いましたが、自身はその流行病にかかって亡くなってしまいました。彼女の尊い行いを讃えて建てられた碑です。

⑥三俣の地蔵

⑦-1馬頭観音ほか

⑦-2馬頭観音

三国街道脇本陣跡 池田家(県指定文化財)

湯沢町.jpg)

⑧-1三俣の庚申塔群

⑧-2青面金剛

⑧-3猿田彦命

この庚申塔群の中には庚申の文字塔、青面金剛像、猿田彦命の文字塔が見られます。猿田彦命と彫られた文字碑からは大正4年7月吉日の文字が読み取れ、仏教由来の青面金剛と神道由来の猿田彦を神とした庚申があったことをうかがわせます。

⑨題目碑(法華塔)

.jpg)

湯沢の町内で最も大きな題目碑と言われています。

⑩文字碑

地元では庚申塔と言われていますが、彫られている文字は分かっていません。

⑪天之御柱神

⑫上田十四番観音堂・石仏

⑬観音

八木沢地区の崖の上にあります。蓮の花の蕾を手にしている姿からカラオケのマイクが連想されるとして、親しみを込め「カラオケ観音」と呼ぶ方もいます。

⑭青面金剛・庚申塔

⑮萱付の十二様(山の神)

.jpg)

一説では道祖神とも言われていますが、弓、鎌を持つ姿は山や農業の稼ぎの守り神である十二様に重なります。石像の両側には丸石信仰を思わせる丸い石が置かれています。